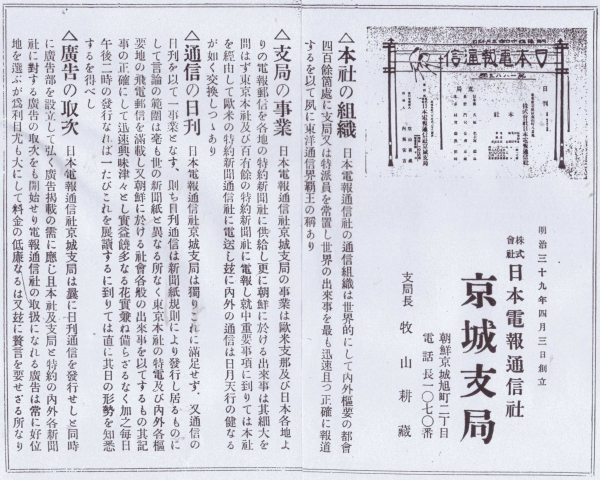

[ 매드타임스 신인섭 대기자] 1906년 지금의 덴츠, 당시의 이름은 일본전보통신사가 서울에 지국을 차렸다. 덴츠 창설은 1901년이고 그때 이름은 일본광고주식회사였다. 전보통신사로 이름이 바뀐 것은 1906년이었다. (이하 덴츠라 부른다.) 사무소는 지금 신세계 백화점 뒤편 일본 사람들이 많이 살던 충무로 지역이었다. 일본의 패전과 함께 덴츠도 일본으로 떠났다. 무슨 이유인지 해방 전 일본 덴츠에서 일하던 한국인이 많았을 것은 틀림없는데, 나타난 사람은 한 사람도 없다. (혹은 있었어도 내가 몰랐다.)

덴츠는 1906년 이래 1945년 일본의 무조건 항복까지 한국에서 광고업과 아울러 통신업을 겸영한 유일한 일본의 광고회사였다. (1936년 이후는 광고전업회사가 되었다.) 엄청난 일을 했다. 광복 이전 일본강점기 한국의 통신과 광고산업을 제대로 연구하려면 덴츠가 남긴 자료 연구 없이는 매우 힘들다. 식민 종주국 일본과 그 식민지 한국이라는 관계와 언어의 차이에다 사농공상 의식도 겹쳐 덴츠에 관한 우리의 연구는 몹시 뒤지고 있다.

덴츠는 창설 이래 줄곧 일본에서 손꼽는 광고회사였다. 그런데 일본의 광고 산업을 이해하려면 그 산업 구조와 광고의 세 다리라고 할 광고주, 매체 그리고 광고회사가 하는 일을 정확히 파악해야 한다. 간단히 말하자면 광복 이전 일본의 광고회사는 인쇄매체 광고지면 판매 브로커였다. 달리 말해서 주로 신문과 잡지 광고 지면 판매 대리인이었다. 광고주를 위해 일하는 것이 아니라 신문 스페이스 브로커 구실을 해서 돈을 보는 이런 형태의 광고 거래는 일본뿐 아니었고 세계 공통 현상이었다. 신문 광고지면 브로커 위치에서 탈피해 광고주의 마케팅 활동의 일부인 광고를 돕는 제도가 자리를 잡은 것은 20세기 초 미국이었다. 광고계에서 말하는 AE (Account Executive)가 그 대표적인 제도였다.

지금은 상식이 된 이 제도가 일본에 처음으로 도입된 것은 일본 기업들이 1950년대 후반 미국의 선진 산업 제도 시찰에서 미국 광고회사의 AE 제도를 알게 된 뒤였다. 덴츠의 요시다 히데오(Yoshida Hideo) 사장은 미국의 AE제도야 말로 일본의 낙후된 광고회사 제도를 혁신하고, 나아가서는 일본의 광고산업 전체를 혁신할 수 있다고 믿었다. 이 제도 도입을 역설했고 덴츠에서 실행했다. AE 제도 시행에는 광고주의 동의가 필요했기 때문에 쉬운 일이 아니었다. 60년대 일본 경제가 1937년 중일전쟁 이전 수준으로 성장하면서 일본에는 마케팅 시대가 개막했다. 광고란 광고주의 마케팅 목표 달성을 위한 행위의 일환이라는 마케팅 개념으로 덴츠의 조직이 바뀌어 갔다.

1985~1993년 기간 덴츠 8대 사장이던 고구레 고헤이(Kogure Gohei)는 덴츠 수입의 10%대에 머물고 있는 해외 (국제) 광고 점유율이 적어도 20%를 넘어서야 하는데 그렇지 못한 것이 유감스럽다는 말을 했다. 80~90년대 덴츠 사장의 고민거리였다. 덴츠는 이 문제 해결을 위해 다각도로 시도했다.

덴츠가 글로벌 무대에서 서구의 광고회사와 겨루게 된 것은 2013년 영국의 Aegis를 50억 달러(현금)로 매입해서 덴츠 이지스 네트워크를 창설한 뒤였다. 하루아침에 결정된 일은 아니었다.

덴츠의 지역별 2024년 수입 내역은 일본 40%, 남북미 20%, 유럽 중동 아프리카 22%, 아태지역이 9%이다. 물론 이 가운데는 2013년에 매입한 이지스의 수입이 포함되어 있지만, 이제 덴츠는 60%의 수입을 해외에서 올리고 있다.

덴츠 창설자 가족과는 무관한 4대 덴츠 사장 요시다 히데오는 취임한 1947년 6월 25일 연설에서 다음과 같이 말했다.

저는 우선 일본 광고계의 진보 향상을 생각하는 덴츠라는 생각을 하고 있습니다. 이유야 어떻든 여태까지 광고업(광고대행사)은 문화 수준을 낮게 평가받고 있습니다. 덴츠는 하는 일을 통해 광고업의 문화 수준을 신문과 같은 수준으로 끌어올리기를 염원하고 있습니다. (덴츠 사보인 덴츠보 1947년 6월 25일호)

덴츠를 앞장세워 일본 광고계의 문화적 지위 향상을 도모하고 싶다는 이 말 가운데 요시다의 덴츠 경영 기본이념이 명확하게 나타난다. 요시다는 일본의 덴츠로 세계의 덴츠로, 광고업을 끌어 올리는 일에 모든 정력을 기울였다. 광고를 ‘쟁이’의 자리에서 ‘인(人)’의 자리로 승격시켰다. 그것은 문화와의 싸움이었고 요시다는 성공했다. 웃는 이야기가 있다. 지금은 모르겠으나 90년대까지도 술집에서 덴츠 명함을 주면 외상이 통했다 한다. 광고회사에 대한 사회적 인식이 변화한 것이다.

그의 또 다른 꿈 즉 덴츠가 일본의 광고회사에서 세계의 광고회사로 인정받게 하는 일에서도 성공했다. 요시다 사장은 세계 유일한 국제 광고단체인 국제광고협회(International Advertising Association) 극동지역 대표가 됐다. 그는 IAA를 통해 아시아 광고산업을 세계에 알리고 아시아 최대의 광고회사 덴츠를 국제무대에 올려놓았다. 일본은 1969년 IAA 세계대회를 아시아 최초로 동경에서 개최했다. 1963년 요시다 사망 6년 후였다. 그가 뿌린 씨가 맺은 열매였다. (이 IAA 대회에는 20명 가까운 한국 광고인이 참석했다. 한국 최초의 일이었다.) 한국이 IAA 세계 광고대회를 주최한 것은 1996년이었고, 이것이 한국 광고 산업을 세계 무대에 올려놓는 계기가 되었다.

2001년에 창설 100주년을 맞이한 덴츠는 두 권으로 된 두툼한 기념 책을 출판했다. 이때 덴츠 사장은 나리타 유타카(成田 豊)였다. 그는 1929년 한국 출생으로 서울 중학의 전신인 일본인 중학 학생이었다. 나리타는 한일 우호 증진 업적을 인정받아 한국 정부의 훈장을 받기도 했다.

1936년 베를린 올림픽에서 우승한 손기정 선수 유니폼에서 일장기를 지운 사건 때문에 동아일보는 1936년 8월에서 이듬해 6월까지 9개월여의 무기 정간을 당했다. 정간이 해제된 뒤 일본 광고시장 복구를 위해 동아일보 동경 지국장으로 파견된 김승문이 동경에서 부지런히 여러 광고회사를 돌아다닐 때, 그는 덴츠 지방과장인 요시다 히데오를 여러 차례 만났다. 덴츠의 지방과장은 일본 내의 모든 지방신문, 식민지 조선, 대만, 사할린 등과 만주(동북 3개 성) 중국의 일부에서 발행하는 모든 일본어 신문 및 현지어 신문 광고 결정권이라는 방대한 권한을 가진 직책이었다. 해방 이후 덴츠 사장이 된 요시다는 김승문에게 회중시계를 선물로 보낸 일 있을 만큼 그는 세계를 보는 이해력과 폭이 컸다.

이미 언급한 대로 그가 꿈꾸던 광고회사에 대한 인식에 변화를 일으킨 것은 말할 필요도 없다. 덴츠 나아가서는 일본 광고 산업에 대한 인식을 국제화라는 면에서 그의 공헌은 컸다. 이제는 애드아시아라는 애칭이 붙은 1958년과 1960년 제1, 2차 아시아광고대회는 그의 주도로 동경에서 개최되었다. 아시아 지역에서 격년으로 개최되는 국제 광고 행사가 자리 잡은 씨를 뿌린 것도 요시다의 숨은 공로이다.

그가 취임식 연설에서 밝힌 꿈은 실현되었다. 다만 덴츠는 글로벌 광고회사와는 거리가 있었다. 그것을 무너뜨린 것이 2013년의 영국 이지스 50억 달러 매입과 덴츠 이지스 네트워크 창설이었다. 이 사건은 2차 세계대전 이후 글로벌 시장에 뛰어드는 신생 개발국가에는 또 다른 비전을 제시했다. 물론 글로벌 광고시장 참여에는 결단과 행동이 따름을 보여 주었다.

요시다의 1950~1960년대와 2010년대 디지털 시대는 반세기가 넘는 현저한 차이가 있다. 한 가지 공통점이 있다면 변혁을 이루는 힘이란 다름 아닌 비전과 결단력이라는 사실이다.

그에 관한 에피소드가 있다. 전해 들은 이야기이다. 1945년 8월 15일 정오 옥음이라 부르던 천황의 말 중대방송(라디오)을 들으며 드디어 일본이 무조건 항복을 하게 되었음을 알게 된 덴츠 사무실에는 요시다 상무와 사원들이 있었다. 침묵이 흘렀다. 방송이 끝나자, 말을 잃고 더러는 눈물을 흘리는 사원들도 있었다. 그런데 요시다는 방송이 끝나자, 빗자루를 들고 방을 청소하면서 이제 덴츠가 일할 때가 왔다고 했다 한다. 그에게는 비전이 있었다. 비전이란 앞을 내다보는 예리한 판단력이 필요하다. 그리고 그 판단에 뒤따르는 행동이 필요하다.

1945년 제국주의 일본이 패망한 일본 덴츠에는 천황의 항복 방송을 듣고 일할 때가 왔다고 빗자루를 들고 사무실 청소를 한 사람이 있었다.

신인섭 (전)중앙대학교 신문방송대학원 초빙교수